그[춘심]의 집은 광천교廣泉橋에서 남쪽 개천을 한참 올라가다가 조그마한 다리 놓인 데서 가운데 다방골로 빠지면 오른쪽 골목 막다른 집이었다. 이 근처에 발이 넓은 듯한 C는 어렵지 않게 그것을 발견하였다.

대문 안으로 쑥 들어선 우리는 흘러나오는 가야금 가락에 잠깐 걸음을 멈추었다. 그날 밤 춘심의 가야금 뜯던 채화일폭彩畵一幅이 다시금 얼른하고 나의 안계를 스쳐간다. 남실남실하게 뽀얀 손가락이…… 그 반질반질하는 까만 머리가…….

[...]

"애써 오니 어찌 없담!"

이윽고 나는 자탄 비슷하게 이런 말을 하였다. 농담같이 하려던 것이 어째 절망의 가락을 띠고 있었다. 벌린 입도 웃음을 이루지 못하였다.

"저어 형님한테 기별할까요?"

나를 살피기를 마지않던 금심琴心은-이것이 그 동기童妓의 이름이다- 인제 알았다 하는 얼굴로 우리에게 물었다.

"무얼 그럴 것은 없지"

C는 거절하였다.

"아니 저어…… 형님이 가실 때 손님이 오시거든 알게 하라 하였어요."

"어떤 손님이?"

나는 가슴을 뛰며 물었다.

그는 조금 망설거리다가,

"저어 오늘 오실 손님이 계시니 그 손님이 오시거든……."

'나를 가리킴이 아니로군'

나는 번개같이 생각하였다.

"우리는 오늘 온다고 한 손님이 아니야. 온다고 하기는 그저께 밤이야."

나는 비웃었다.

"네, 그렇습니까?"

하고, 금심은 무안한 듯이 고개를 숙이다가 무엇이 생각난 것같이,

"참, 저어 그저께 밤에 손님 두 분이 오신다고 식도원食道園에서 인력거꾼이 왔습니다."

나는 더욱 실망 안 할 수 없었다. 명월관에서 놀았거늘 식도원이 또 웬 말인가!

*"식도원에서!"

나는 부지불식간에 부르짖었다.

"우리는 명월관에서 놀았는데…… 그러면 딴 손님이 든 게지."

금심은 놀라 나를 바라본다. 그 큼직하게 뜬 눈은 마치 이런 말을 하는 듯하였다.

"어째 그럴까, 우리 형님이 기다린 손님은 분명히 이 분인데…… 그러면 내가 잘못 들었던가. 식도원이 아니라 명월관이든가." (현진건, '타락자', 1922)

**

…… 동대문에서 신용산을 향해 아침 첫차를 가지고 떠난 것이 오늘 일의 시작이었다. 전차가 동구[종묘] 앞에서 정거를 하려니까 처음으로 승객 두 명이 탔다. 그들은 모두 양복을 입은 신사들인데 몇 달 동안 차장에 익은 눈으로 봐서, 그들이 어제저녁 밤새도록 명월관에서 질탕이 놀다가 술이 취해 그대로 그 자리에서 쓰러져 자다 나오는 것을 짐작케 하였다. (나도향, '전차 차장의 일기 몇 절', 『개벽』, 1924.12.)

**

혹시 각하의 귀에 완고한 부노父老들과 시대사조時代思潮를 모르는 도덕가들이 딴스홀을 허락하면 풍기 문제 이외에 '돈'을 낭비하게 될 터이니 좋지 못한 것이라고 진언할는지 모릅니다. 그러나 그것은 일지반해一知半解의 도徒이니 지금 우리가 알기에는, 조선사람들이 사교합네 하고 가는 곳이 명월관이나, 식도원 같은 요리점이로소이다. 그런 곳에 가면 하루 저녁 적게 써도 4, 50원의 유흥비를 내고 마나, 그러나 딴스홀에 가면 한 스텝에 5전, 10전 하는 티켓값만 있으면 하루 저녁을 유쾌하게 놀고 올 것이 아니오리까. (이서구 외, '서울에 딴스홀을 허許하라',『삼천리』, 1937.1.)

명월관明月館―자본은 30만 원, 1년 매상 20만 원

명월관은 삼십만 원이나 들여서 경영하고 있는 개인의 영업기관인데 음식점 영업에 30여만 원을 던졌다면 놀랄 일이라 아니할 수 없다.

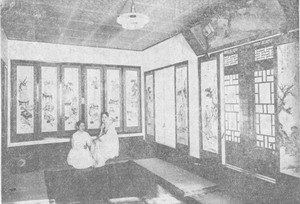

현재 본점[돈의동]이 들어앉아 있는 토지의 평수가 1,200여 평으로 땅 값을 한 평에 백 원씩 치면 그것만 12만 원이요 만일 50원씩 치더라도 6만 원에 달하며 양식과 조선식으로 지은 건물 총평수가 6백여 평에 달하는 터이니 어지간히 큰 집인 것을 알 수 있겠다. 이밖에 음식 만드는 기구와 손님방에 갖춰놓은 비단방석과 수 놓은 병풍과 장고, 가야금, 거문고. 피리 등속까지 모두 치면 30만원이란 말도 괴이한 말이 아닐 것이다.

이렇게 커다랗게 버티고 앉은 이 요리점에서는 그러면 얼마나 되는 영업을 하고 있는가, 즉 얼마나 음식을 팔고 있는가.

최근에 조사한 바에 의하면 음식점 영업이란 세월이 좋은 때와 그른 때가 있어서 똑같지 아니하나 평균 일년에 20만원 한달잡고 1만5,6천원, 하루 잡고 5백원씩은 팔린다고 한다 (이것은 무교정 부근에 있는 지점 것까지 합한 계산인데 지점건물은 자기소유자가 아니라 매월 5백원씩 주고 얻은 셋집이다.)

그리고 명월관 본·지점을 합하여 사용하고 있는 사람수[종업원수]가 얼마나 되느냐 하면 120여명을 헤아린다.**물론 이 속에는 손님을 안내하는 보이와 음식을 만드는 쿡[Cook]과 인력거 차부까지 다 들었다.

명월관은 역사가 꽤 깊다. 20여년 전에[부터] 안순환安淳煥 씨가 경영하던 것을 기미년 이듬해에[실제로는 1918년으로 보임] 씨[氏]로부터 흥산주식회사(興産株式會社)에서 매수하였다가 다시 현재 경영자인 이종구李鍾九씨가 삼만원을 주고 사들여(기구器具와 상호商號만이고 가옥은 별물[別物]이다.) 이래 열두해 동안을 경영하여 내려오는데 음식은 고유한 조선요리에다가 서양요리식을 가미하여 한다.

이럭저럭 약 40만원의 큰 돈을 명월관을 중심 삼고 운전하고 있는 이종구씨는 어떠한 사람인가 하면 원래 잡화상과 주식취인소株式取引所를 하였었고 옛날 구한국시대에는 외국어학교外國語學校를 마쳤다. 원적이 서울인데 그 아버지는 육군정위陸軍正尉요, 군관학교 교장을 지낸 이규진李圭振 씨로 명문 출[出]이었음을 알 수 있겠다.

명월관은 장차 어떤 인물을 더욱 배치하고 어떠한 방법으로 손님에게 서비스하야 요리점계에 패권을 잡으려는고? 미상불 흥미 있는 일이다.

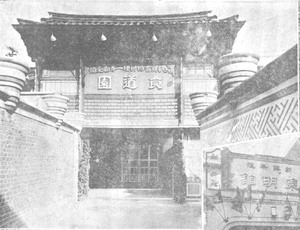

식도원食道園―경영자는 안순환 씨, 자금 20만 원

그러면 한편 식도원食道園은 어떠한가. 식도원은 실로 조선 요리계의 원조라 할 유명한 안순환 씨가 출자주의 유력한 일인이요 따로 정원익鄭元益 씨가 실제 경영하는 중이라 한다. 아마 요리 방면에 다소라도 소양이 있는 이 쳐놓고 안순환 씨를 모르는 이가 드무리라. 옛날 구한국 때에는 상감님이 잡수시는 음식을 짓는 국수國手였다. 그때 궁내부宮內府에는 조선 팔도에서 음식 잘 짓는 그 방면의 재인들이 많이 모여 있었는데, 그 중에서도 안순환 씨는 특출하여 나중에 음식 짓는 곳의 무슨 벼슬[전선사장선典膳司掌膳]까지 하였다. 그러다가 합병 통에 세월이 글러지자 혼자 독립한 영업을 벌일 작정으로 궁내부를 나와서 처음 황토마루 부근에 집을 얻어가지고 조그마한 요리점[명월관]―조선식 요리점으론 시조라 할만하다―를 경영하다가 그것이 불이 났다[1918년]. (불난집 터를 김성수 씨가 사 가지고 거기다가 집을 지었으니 그것이 오늘 우리들이 보는 광화문통 네거리의 동아일보사다) 그러자 다시 명월관[인사동 태화관, 기미년 3.1 운동 당시 33인의 독립선언서가 낭독되었던 곳]을 경영하다가 10여년 전에 남대문통[삼각동]에 식도원을 건설하고 지금 경영하는 중이다.

식도원도 투하자본投下資本이 수십만원을 넘으며 일년 매상고가 명월관보다 못하지 않다고 전한다. 현재의 건물은 백여간의 큰집이요 그 토지도 수백평이라 시가時價로 쳐도 이 토지급 건물의 가격이 거액을 산算할 것같다.

식도원의 사용인원은 50여명을 넘게 헤아린다든가 들은 즉, 안순환씨는 풍류객으로 갓을 쓰고 팔도 유생儒生들과 더불어 가끔 시회詩會도 열고 승지강산을 찾기도 하여 풍류風流를 아는 50여세의 중노인이라 하는데 몇 년전에는 안 씨 족보를 위하여 수 만원을 던지었다고까지 전한다.

식도원의 자랑은 음식과 건물에도 있겠지만 내외국 손님들이 많이 와주는데 특색이 있겠다. 아마 외국서 온 손님들로 조선 정조朝鮮情調를 맛보자고 식도원을 찾지 않는 손님이 드무리라. 주단으로 깔아 놓은 방석 위에 매난국죽을 그린 병풍 밑에서 금란이다, 옥화로다 하는 기생의 장고소리를 들어가면서 도연陶然히[거나하게 취하여] 꿈속 같은 몇 시간을 보내게 한다 함이 식도원의 특색이리라.

동경에는 관광국觀光局까지 있어 돈 많은 나라 부자들을 끌기에 분주한데 조선서 다소라도 외국인의 주머니를 털게 할 수 있는 기관이라면 이러한 요리점뿐이 아닐까. 누가 승勝할까?

명월관과 식도원은 어느 것이 칭패稱覇할까. 역사와 음식 만드는 우열과 손님에게 서비스하는 태도와 운전자금과 건물과 경영하는 사람의 수완에 딸려 이것은 결정될 판인데 아무튼 수삼년만 더 두고 보면 알아질 것 같다.('만목주시萬目注視하는 3대쟁패전三大爭覇戰',『삼천리』, 1932.4)

▲ 김해송, '모던기생점고' (처녀림 작사, 김송규 작곡, 콜롬비아 레코드 1938년 발매)